L’arrivée de l’IA générative doit-elle susciter des réserves dans la fonction publique ? Ou ouvrir la voie à une transformation positive des métiers ?

L’intégration de l’intelligence artificielle générative dans les organisations publiques suscite de nombreuses interrogations, notamment sur son impact réel sur les métiers, les compétences et les trajectoires professionnelles des agents. Loin de menacer l’emploi de façon immédiate, l’IA générative redessine les contours des missions des agents, transforme les pratiques et interroge la manière dont les compétences sont mobilisées et développées dans le secteur public.

Des métiers transformés, pas supprimés

Si certains prédisaient une substitution des agents par les machines, la réalité observée aujourd’hui est tout autre. L’IA générative automatise certaines tâches répétitives, mais ne supprime pas les postes. Elle assiste les agents dans la rédaction de documents, la synthèse d’informations, le pré-tri de candidatures ou encore l’analyse de données structurées. Ce sont principalement les fonctions support qui sont concernées : ressources humaines, juridiques, communication, finances, etc. Ces métiers présentent certaines tâches répétitives et codifiées, où l’IA générative peut apporter un gain de temps significatif. Ce temps gagné sur ces tâches permet de laisser plus de temps pour les tâches dites à forte valeur ajoutée.

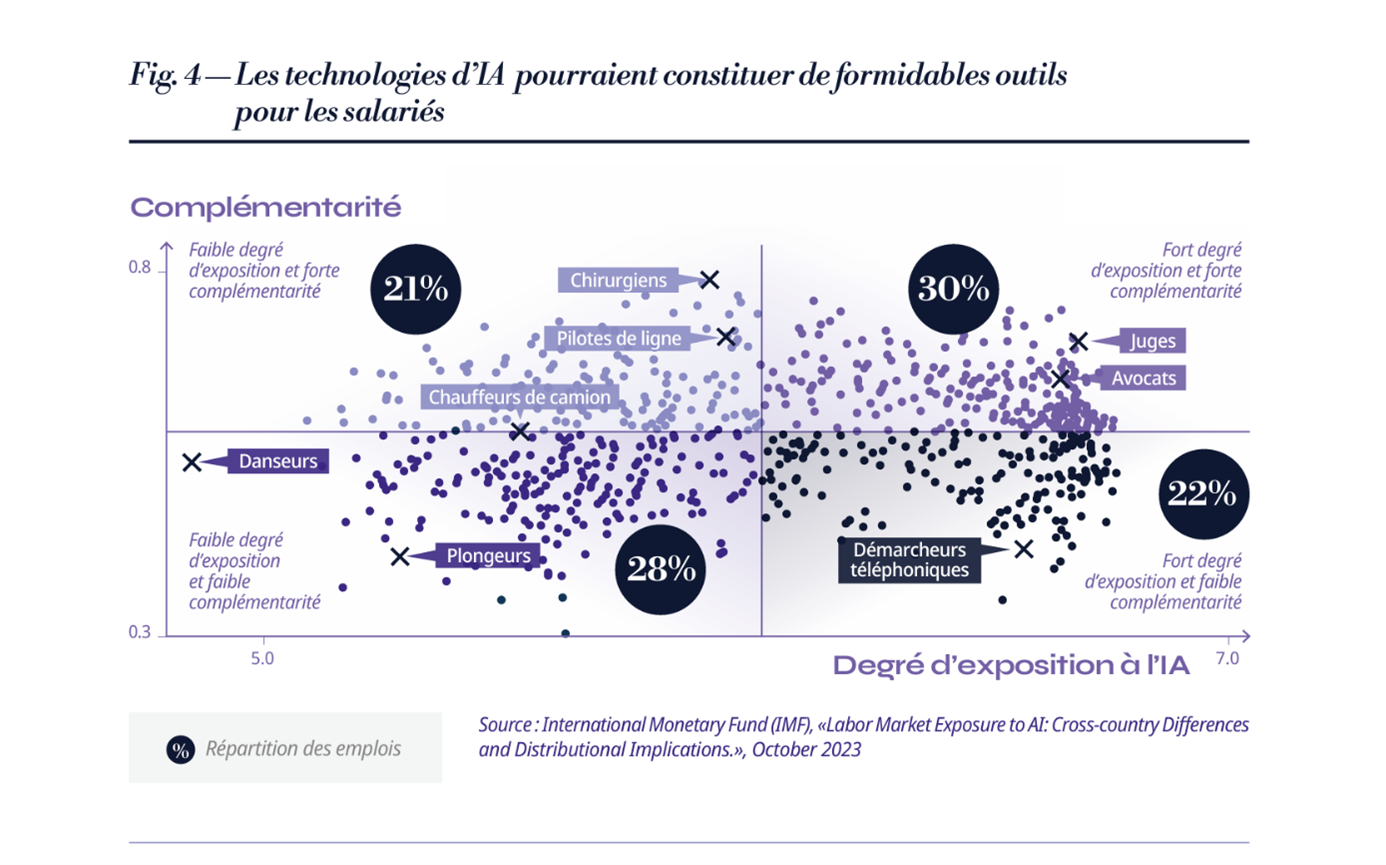

D’après une analyse du Fonds Monétaire International (IMF, 2023)[1], les métiers les plus exposés à l’IA générative ne sont pas nécessairement les plus menacés, tout dépend de leur complémentarité potentielle avec ces outils. Ainsi, 30 % des emplois en France combinent une forte exposition à l’IA et une forte complémentarité, à l’image des métiers juridiques (juges, avocats), pour lesquels l’IA peut assister sans se substituer. À l’inverse, 22 % des emplois, comme les démarcheurs téléphoniques, sont fortement exposés mais avec peu de valeur ajoutée humaine différenciante, ce qui les rend plus vulnérables à l’automatisation.

Enfin, certains métiers techniques ou manuels comme les chauffeurs de camion ou les pilotes de ligne présentent une faible automatisabilité immédiate, mais un potentiel d’assistance par IA élevé. Cela confirme que la transformation des métiers dépend autant de la nature des tâches que du modèle d’usage envisagé. Cette répartition repose sur la nature des tâches, leur degré de formalisation, et la possibilité de les automatiser. Les métiers fortement exposés ne disparaissent pas, mais voient leurs compétences évoluer. À l’inverse, les métiers faiblement exposés voient leur valeur humaine renforcée.

Illustration étude de McKinsey&Company : L’IA et l’évolution des compétences en France 2024

Une transformation par les compétences

Plutôt que de parler de substitution, il est plus juste d’évoquer une reconfiguration des compétences. Cette notion renvoie à la maîtrise des outils numériques, la capacité à interagir avec des systèmes intelligents, à interpréter des résultats générés automatiquement ou à contrôler des productions algorithmiques deviennent des savoir-faire clés.

L’introduction de l’IA dans le travail appelle une redéfinition des compétences professionnelles centrée sur la complémentarité homme-machine. Cette complémentarité repose sur une répartition repensée des rôles :

- à l’IA les tâches automatisables, rapides, structurées ;

- à l’humain le jugement, la créativité, l’empathie, et la capacité à prendre du recul.

Il ne s’agit plus simplement de maîtriser des outils, mais de travailler avec eux, c’est à dire de comprendre leur fonctionnement, leurs limites, et de savoir en exploiter les résultats de manière critique. La littérature scientifique relève qu’il existerait plusieurs nouvelles compétences à intégrer dans les référentiels métiers : le prompting, l’esprit critique vis-à-vis des outils, l’adaptabilité numérique ou encore la compréhension des enjeux éthiques liés à l’IA générative (Chevalier et Dejoux, 2021)[2].

Les fonctions RH à l’épreuve de la mutation numérique

La transformation numérique des fonctions RH ne date pas d’hier : l’arrivée des outils digitaux a déjà constitué une première rupture, encore inégalement digérée dans la fonction publique. L’IA générative s’y ajoute aujourd’hui, complexifiant encore davantage les enjeux de modernisation. Dans la fonction RH, l’IA générative permettrait de jouer un rôle structurant : production automatisée de fiches de poste, analyse de besoins en formation, appariement entre profils et missions. Des outils permettant de modéliser les parcours internes à partir de données croisées (entretien annuel, historique de carrière, aspirations déclarées), ouvrent de nouvelles perspectives pour la gestion des mobilités.

En réalité, cette promesse ne peut se concrétiser sans un socle de données fiables. Un outil d’IA générative reste dépendant de la qualité de l’information disponible. C’est là que réside toute la complexité de son intégration dans les services publics puisque dans de nombreuses administrations, les bases de données sont peu centralisées, rarement mises à jour, et parfois difficilement exploitables. L’obsolescence des informations, liée à des difficultés d’accès ou à un manque de mise à jour, freine considérablement le déploiement de solutions réellement efficaces.

Avant même d’intégrer des outils d’IA, se pose donc un préalable fondamental : structurer, fiabiliser et gouverner la donnée de manière cohérente et partagée.

Vers une gestion proactive des trajectoires professionnelles

L’IA générative peut constituer un levier utile de sécurisation des parcours professionnels, à condition d’être intégrée dans une stratégie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) pilotée par l’humain. Il ne s’agit plus seulement de constater l’évolution des métiers, mais d’anticiper les écarts de compétences, de proposer des passerelles de mobilité, et de construire des plans de formation personnalisés.

Utilisée dans ce cadre, l’IA générative peut contribuer à modéliser des scénarios d’accompagnement pour les agents dans des reconversions internes, à condition que les systèmes soient conçus de manière transparente, éthique, et co-construite. La CNIL (2020) rappelle à ce titre l’importance d’un droit à l’explication, d’une documentation des algorithmes, et d’un encadrement humain de toutes décisions automatisées.

Une IA générative qui enrichit les métiers publics, à certaines conditions

L’intelligence artificielle générative ne va pas « piquer le boulot » des agents publics. Elle vient bousculer certaines pratiques, redistribuer les priorités, et interroger la place des compétences humaines dans un environnement de travail de plus en plus numérisé. Les métiers ne disparaissent pas, mais ils se transforment.

Le véritable enjeu n’est donc pas de résister à l’IA générative, mais d’accompagner les agents pour qu’ils puissent rester au centre de la décision, du sens et de la valeur produite dans le service public. L’IA ne remplacera pas l’humain, mais elle implique une montée en compétence continue, une gouvernance partagée, et une réflexion éthique sur les usages. C’est à cette condition qu’elle deviendra un véritable outil au service des missions publiques.

Par Amélie Battaini

Sources :

[1] L’institut de l’entreprise, l’IA et l’évolution des compétences en France, 2024. https://www.institut-entreprise.fr/publication/l-ia-et-l-evolution-des-competences-en-france/

[2] Chevalier, F. et Dejoux, C. (2021). Intelligence artificielle et Management des ressources humaines : pratiques d’entreprises. Annales des Mines – Enjeux numériques, 15(3), 94-105. https://doi.org/10.3917/ennu.015.0094.

Chevalier, F., & Fournier, C. (2021). La formation et les dispositifs d’apprentissage à l’ère de l’intelligence artificielle. Revue Française de Gestion, 47(303), 139–157. https://hal.science/hal-04013223v2

Chevalier, F., & Kalika, M. (2020). Personnalisation des parcours et IA : quelle place pour les RH ? Revue de Gestion des Ressources Humaines, 118, 79–90. https://cnam.hal.science/hal-03353080v1

Baruel Bencherqui, D., Le Flanchec, A. et Mullenbach, A. (2011). La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et son effet sur l’employabilité des salariés. Management & Avenir, 48(8), 14-36. https://doi.org/10.3917/mav.048.0014.

Philippe Jean-Baptiste , 2025, Transformations des rôles et compétences des managers intermédiaires à l’ère des IAG (Intelligences Artificielles Génératives) : une analyse à travers la théorie de l’activité. 30e Conférence de l’Association Information et Management. https://hal.science/hal-05082544v1/document

Image d’illustration : @storyset